我外婆曾經說過,豆腐是窮人的肉,也是菩薩的齋。這話聽著矛盾,細品卻極有道理——它既能填饑果腹,又能清心寡欲;既能油炸成金黃酥脆的市井小吃,也能素白如雪地供在佛前。豆腐這東西,天生一副柔腸,卻活出了千種面孔。

中國人吃豆腐,吃了兩千年。從淮南王劉安“誤點鹵水成佳肴”的傳說,到今日街頭巷尾的豆花、豆干、臭豆腐、凍豆腐……豆腐早已不是一道菜,而是一面鏡子,照見各地水土的脾氣、百姓的活法,甚至時代的褶皺。

北豆腐:方正硬朗,如北方人的骨氣

在北方,豆腐講究“老”。北豆腐,也叫老豆腐,質地緊實,切塊不散,煎炒燉煮皆可。在我們河北老家,冬天的清晨總是從一塊豆腐開始。

天剛蒙蒙亮,街角就傳來“梆梆”的敲梆聲——那是賣豆腐的來了。他推著木車,車上蓋著厚棉被,掀開一角,露出整板豆腐:色如凝脂,棱角分明,手指輕按,微微回彈卻不塌陷。母親總說:“要買就買老豆腐,軟豆腐經不住燉。”這“經得住”,正是北豆腐的魂。

和南方不同,華北平原冬季干冷,年均濕度不足50%,風大霜重。若用石膏點出的南豆腐,含水量高,在低溫下極易凍裂,或在燉煮時碎成渣。因此,北方做豆腐,多用鹽鹵點制。鹽鹵凝固力強,析出水分多,成品質地緊實,切塊不散,久煮不爛,既能扛住鐵鍋慢燉,也能經得起油煎火烤。

北豆腐的吃法,也透著北方人的實在。白菜燉豆腐,豆腐吸飽豬油與菜湯,咬一口,豆香混著煙火氣直沖喉嚨;炸豆腐泡,金黃酥脆,塞進肉餡蒸熟,是過年才有的硬菜;甚至直接切塊蘸大醬,配玉米餅子,就是一頓踏實的晌午飯。

我小時候,家里冬天常做“凍豆腐”。把老豆腐切塊,放在院中晾一晚,豆腐內部結冰膨脹,形成蜂窩狀孔隙。再燉時,湯汁盡數吸入,咬下去“噗”一聲,滿口鮮香。

北京人吃豆腐,必加鹵汁、韭菜花、辣椒油,咸鮮濃烈,配油條或燒餅,一頓早飯吃得踏實。有次在北京牛街一家老店吃早點,遇到一位北京土著,隨口聊了幾句。他的話,我至今難忘:“豆腐如人,太軟立不住,太硬又傷嘴,得有個分寸。”

這分寸,正是北方生活的底色——粗糲中見筋骨,樸素里藏尊嚴。

南豆腐:柔若無骨,卻最懂人間煙火

到了南方,豆腐忽然變得嬌嫩起來。南豆腐用石膏點制,含水量高,顫巍巍如凝脂。它生在江南,長于水鄉,骨子里浸透了南方的氣候密碼。

長江以南,年均濕度超75%,雨水豐沛,河網密布,地下水多為軟水,鈣鎂離子含量低。這種水質,恰好適合用石膏(硫酸鈣)點漿——凝固力溫和,析水緩慢,成品質地細膩、含水量高,入口即化。若在北方照搬此法,豆腐往往松散不成形;而在江南,軟水與石膏相輔相成,反倒成就了那一口“吹彈可破”的柔嫩。

安徽徽州最出名美食就是“毛豆腐”。柔嫩的豆腐發酵后長出寸許白毛,如雪覆青石,煎至金黃,外酥里糯,鮮味直逼菌菇。傳說這是古時徽商為保存豆腐而發明的智慧。如今,它成了徽菜的魂。如果再配一碟辣醬,一口下去,仿佛咬住了整座黃山的云霧與時間。

在紹興安昌古鎮,一位做豆腐的老師傅用鑒湖水泡豆,石磨慢碾,豆漿不過濾三遍絕不罷休。“豆要細,水要清,火要勻,”他說,“我們這兒的豆腐,不是吃,是‘養’出來的。”果然,蒸熟的豆腐盛在青瓷碗里,表面光滑如鏡,筷子輕碰,便微微蕩漾,卻始終不破——那是水土與耐心共同雕琢的成果。

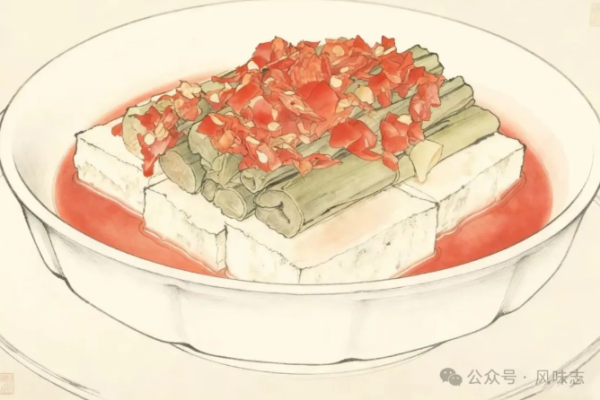

紹興還有一道菜叫“霉莧菜梗蒸豆腐”。豆腐鋪在碗底,上面壓著發酵過的莧菜梗,上鍋蒸十分鐘。開蓋時,莧菜的“臭”與豆腐的“清”奇妙交融,臭得雅致,鮮得通透。老板笑說:“我們這兒的豆腐,不怕臭,就怕沒味道。”

這種“柔中藏味”的哲學,源于南方的物產豐饒。魚米之鄉,四時有鮮,豆腐無需獨當一面,只需做好“容器”——盛得住蟹粉的金黃,托得起菌湯的清雅,容得下百味交響。它的存在,不是為了填飽肚子,而是為了讓其他食材,更體面地登場。

所以,而南豆腐的“柔”,從不是軟弱,而是對風味的極致托舉。在蘇州,它甘當“鲃肺湯”的配角,薄如蟬翼的豆腐片浮于清湯,只為襯出魚肝的鮮腴;在廣東,它與滑蛋共舞,靠蛋液溫柔包裹,方能在筷尖完整入口;在徽州,它被塞入油豆腐中,與筍丁、肉末同燉,吸飽湯汁卻不失其形。

山地豆腐:在夾縫中長出奇香

中國豆腐的精彩,不止于南北。在那些山高水遠之地,豆腐竟也生出了意想不到的形態。

云南建水的“燒豆腐”,小如棋子,炭火慢烤,外皮焦脆,內里滾燙,蘸干濕兩碟調料,一口爆漿。當地人圍爐而坐,邊烤邊吃,豆腐在鐵網上“滋滋”作響,像在講述邊地生活的熱烈與自在。

在貴州黔東南,苗家人的“酸湯豆腐”用米湯發酵成酸湯,再點豆腐,酸香撲鼻,開胃解膩。有一次路過雷山苗寨,順路拜訪一個入贅本地的老同學。多年未見,分外親切,他非要請我吃個特色。豆腐上桌時,他說:“這豆腐,是用山泉水和老酸湯養出來的,城里買不到,外地更吃不到”。那一刻我忽然明白,豆腐的根,不在作坊,而在一方水土的呼吸里。

而到了四川,豆腐又換了一副面孔。麻婆豆腐,看似家常,實則大有門道:豆腐要嫩而不碎,牛肉末要酥而不焦,豆瓣醬要炒出紅油,花椒要麻得恰到好處。成都人說:“豆腐沒脾氣,全靠佐料給它壯膽兒。”這話妙極,豆腐本無味,卻因人間百味,活出了千面人生。

豆腐無言,卻道盡人間

豆腐從不爭搶,卻無處不在。它可登大雅之堂,如淮揚菜中的“文思豆腐”,細如發絲,漂于清湯,是刀工與心境的雙重修行;也可蜷縮在街角,如一碗五塊錢的豆腐腦,暖了無數早起趕路人的胃。

豆腐的千面人生,說到底,是人的千面人生。它柔軟,所以能包容;它無味,所以能承載。它不聲不響,卻把山河的滋味、歲月的重量,都默默吞下,再以最樸素的姿態,回饋人間。

畢竟,豆腐的前面人生,就是我們的后面人生:柔而不弱,白而不空,淡而有味。