中國經濟增幅放緩、渠道疲軟、消費低迷是2015年葡萄酒行業面臨的新問題。相比前兩年,行業主要是努力適應政策因素帶來的變局,而今明兩年則需要和渠道疲軟和消費低迷作斗爭。

有專家預測,中國經濟已經到了第三次大調整的門檻上(前兩次調整是以1992年“鄧小平南巡講話”和1998年的國企大改革為標志),這次調整結束樂觀的估計要到2017年,悲觀的估計要到2018年。

酒商的應對也是五花八門,不一而足。有的進行組織機構精簡,引入資本;有的調整產品結構,增加親民酒款的比重,突出戰略單品;有的停止全國招商,轉而專注根據地市場的打造;有的提出整合資源,抱團取暖的新合作模式……

筆者以為,在未來充滿不確定性的情況下,葡萄酒商大多面臨三大困惑,應該做好權衡。

問題一,做好創新與收縮的平衡。市場環境不好,企業壓縮市場投入的邊界在哪里?不能因為不敢投入,把應該花的錢也省掉,而喪失了未來重拾增長的機會,成了一個等死的狀態。而對于一些行業熱炒的模式,如O2O,一定要觀察清楚,不要盲目跟風而不顧自身資源是否匹配?有的企業孤注一擲去博電商去做O2O,結果耗盡了最后的資源,倒在黎明之前。

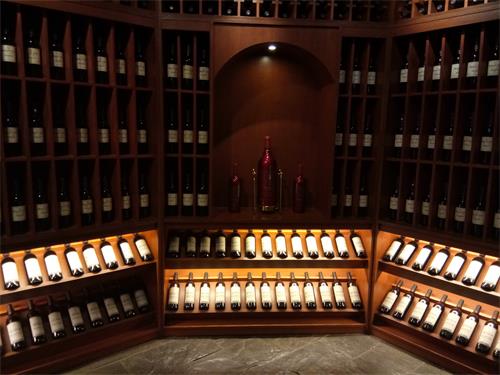

問題二,做好現金流量的管理和日常經營的平衡,防止企業突然因資金鏈斷裂而死亡。前兩年,行業內一些知名葡萄酒企業突然倒下,其主要原因并非是葡萄酒板塊經營有大問題,而是多元化經營中其他產業板塊出現問題而拖累了酒業。因此在今年下半年到明年的艱難歲月里,葡萄酒商應該減少庫存占用,騰出現金以備不測。有的產品可以相互調劑庫存的沒有必要再占用流動資金。有的業務板塊,如名莊酒貿易,該停則停,該止損拋貨則應盡快出手,切不可猶豫不決錯過時機。而筆者以為產品策略是應對經濟下行中最直接,最有效果的一環。

上海中國市場研究集團的分析師本·卡文德(Ben Cavender)指出:“受表現不佳的工業和房地產業困擾的經濟,使消費者信心動搖,也改變了人們的購物方式。人們依然在支出,但他們對怎么花錢更加謹慎,更關注特色和功能、售后支持,以及產品如何適配他們的生活。”縱觀海關數據和國內葡萄酒企業生產數據,葡萄酒消費總量和頻次在危機時代并沒有減少,但葡萄酒消費者變得更加挑剔了,更追求性價比了。

葡萄酒企業的產品策略在危機時代有三種選擇:降檔保質;降檔提質;降檔降質。第一種很好理解,就是降低價格不降低品質,即原有產品的降價。第二種是降低價格但品質更高。現在一些企業推出了一些新品,號稱與歐洲市場零售價相同,就是這個意思。第三種是降低檔次的同時降低品質,如做一些國外原酒國內分裝的產品。

問題三,全國招商到底要不要大手筆投入?目前,眾多商家廠家吐槽全國招商的投入產出比不夠理想,精耕家門口市場似乎應該優于全國招商。大力開新店還是兼并聯合現有存量的煙酒店和酒窖?筆者以為兼并聯合似乎更穩妥一些。有句話叫“剩者為王”,筆者以為有現實意義。接住競爭對手丟掉的市場份額是一個低成本擴張的好主意,勝過到陌生市場去虎口奪食。